EL DOMINGO 23 DE MARZO DE 1980, en su homilía en la Catedral de San Salvador, El Salvador, Mons. Óscar Arnulfo Romero, se dirigió directamente a los militares de su país:

“Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del Ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la Ley de Dios que dice: No matarás… Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios… Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado… En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión…!

Al día siguiente, al final de la tarde, Mons. Romero fue a celebrar la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. A mitad de la Eucaristía, un Volkswagen Passat rojo se detuvo en frente de la capilla. Un francotirador salió del auto, entró en la iglesia e hizo un solo disparo. La bala de fragmentación le dio al arzobispo en el corazón, matándolo al instante.

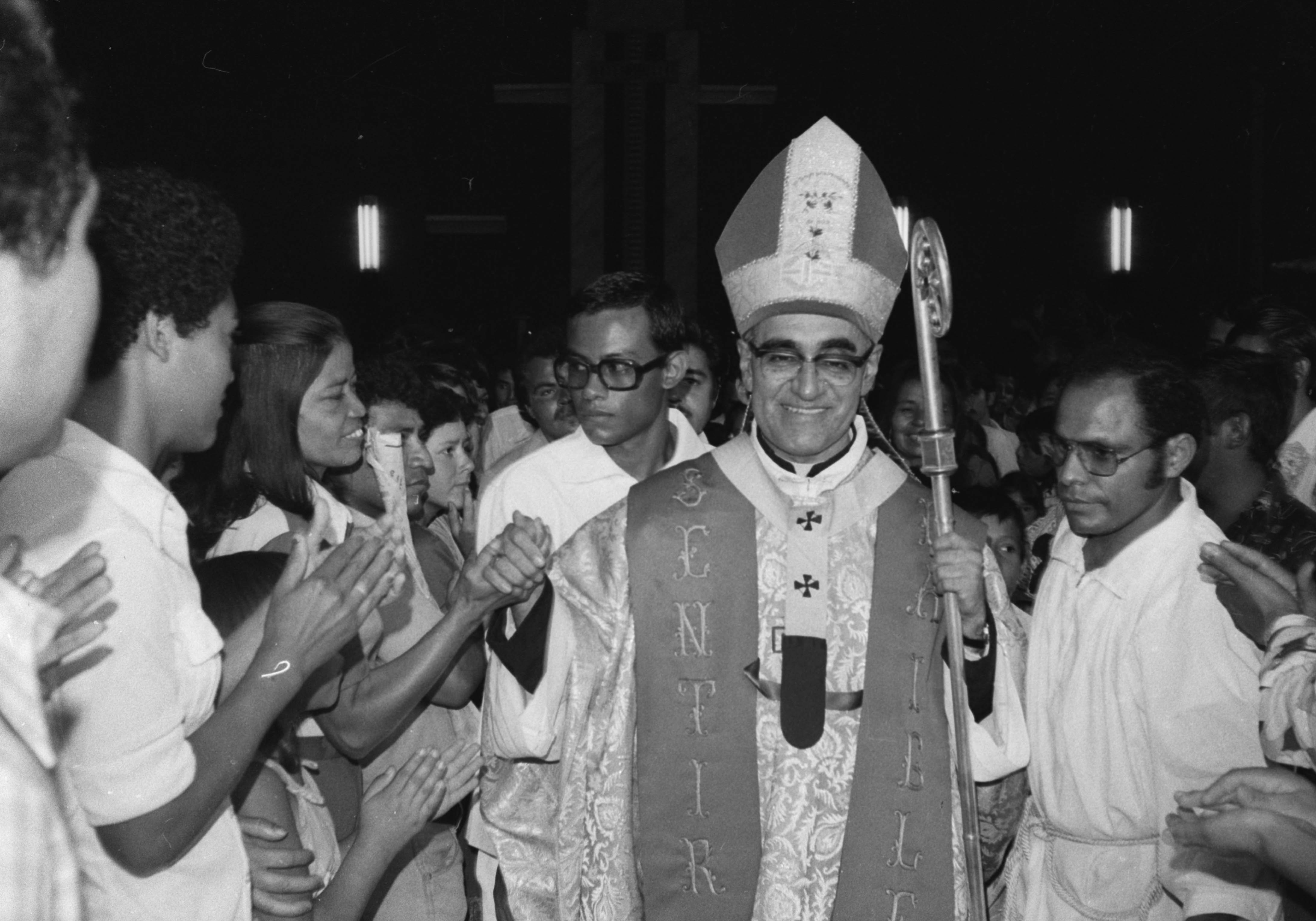

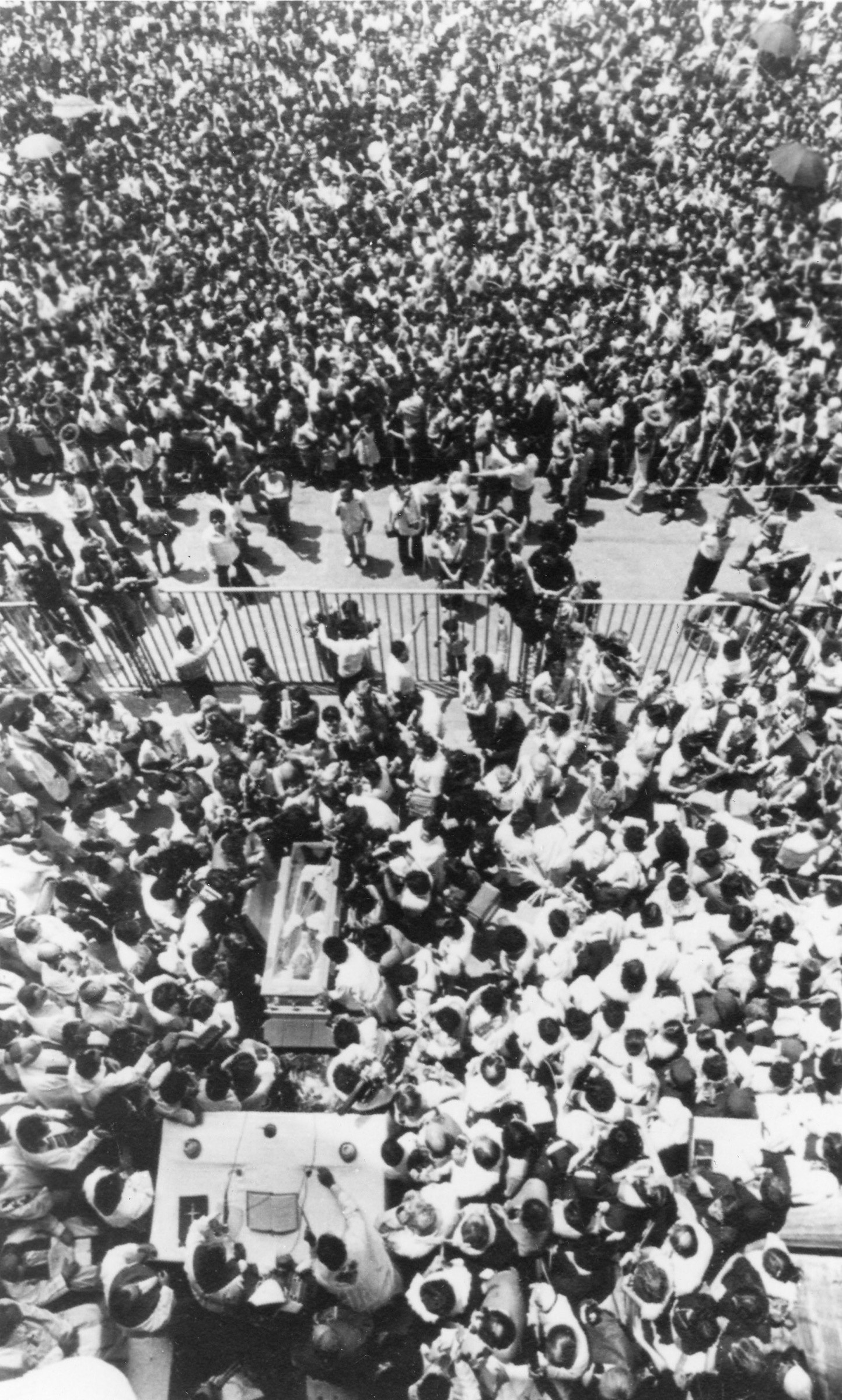

Ese fue el mártir que el papa Francisco canonizó el pasado mes de octubre en la Plaza de San Pedro junto con el papa Pablo VI, el padre Francesco Spinelli, el padre Vincenzo Romano, la hermana María Caterina Kasper, la madre Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús y el joven laico Nunzio Sulprizio. Seis días después del asesinato de Mons. Romero, más de 100,000 personas se congregaron ante Catedral de San Salvador para asistir a su funeral. Era el

Domingo de Ramos de 1980.

Sus tres años como pastor de la Arquidiócesis de San Salvador fueron turbulentos. Grupos guerrilleros de ideología marxista y un gobierno de derecha se enfrentaban en una guerra civil cada vez más sangrienta. Mons. Romero, sabiendo los riesgos que su actitud implicaba, denunciaba constantemente la sangrienta represión del ejército y el peligro que representaba para el país la ideología de los grupos guerrilleros.

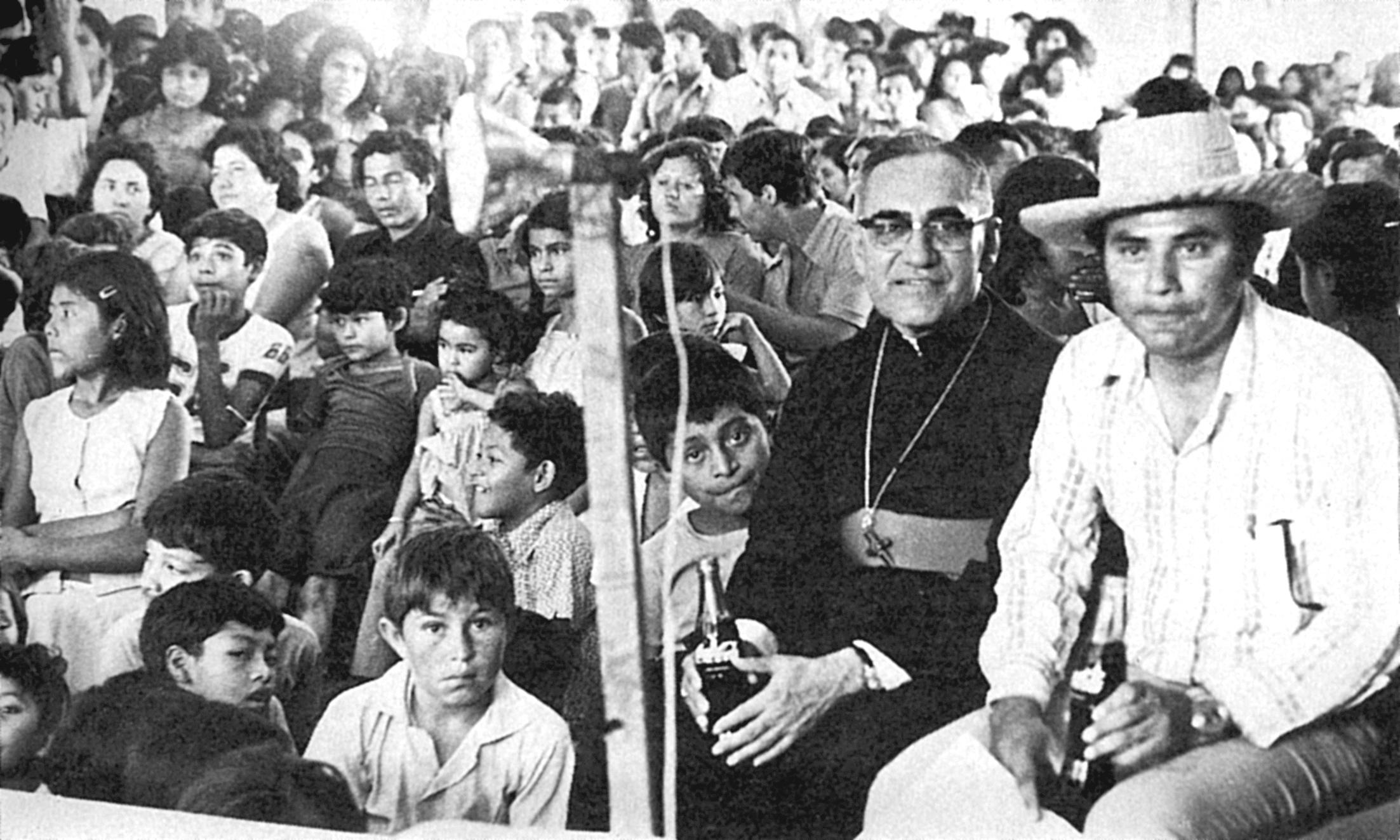

Mons. Romero no era popular entre las clases poderosas de su país, los militares y ni siquiera el episcopado. Sólo uno de los obispos salvadoreños de entonces participó en la misa de su funeral. Quienes lo querían y apoyaban eran los más pobres entre los pobres, los familiares de las víctimas de la represión, los inocentes atrapados en las masacres de la guerra civil. Para algunos, Mons. Romero era un conservador. (El último día de su vida lo pasó en un retiro organizado por el Opus Dei.) Para otros, era un simpatizante de la guerrilla comunista. Mons. Romero no era una cosa ni la otra. Era un hombre fiel al Evangelio y a su consciencia. Mientras que muchos en esa época en Latinoamérica apoyaron las sangrientas dictaduras de derecha u optaron por el silencio cómplice, Mons. Romero denunció los males que asolaban a su nación. En medio del horror, optó por ser la voz de lo que no tienen voz. Sabía muy bien que probablemente pagaría con su vida ese compromiso radical con la verdad.

“Jesús es radical”, dijo el papa Francisco en su homilía en la misa de canonización de Mons. Romero. “Él lo da todo y lo pide todo: da un amor total y pide un corazón indiviso”. En tiempos en de gran división en su país y en su iglesia, Mons. Romero fue también radical en su compromiso con los más pobres de El Salvador y con el Evangelio de Jesucristo. Al final de la homilía de su última Eucaristía —la que una bala certera dejaría inconclusa—, Mons. Romero dijo a los fieles: “Que este cuerpo inmolado y esta Sangre Sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo”.

Podría haber estado refiriéndose a sí mismo. En los momentos en que pronunciaba aquellas palabras, el francotirador se bajaba del auto rojo frente a la capilla. Dos minutos después, el arzobispo moriría en el altar. El sacrificio de su vida se completaba así en medio del sacrificio de la misa.

Hoy, por desgracia, vivimos también tiempos de profundas divisiones en la Iglesia y en este país adonde vinimos casi todos escapando de alguna tragedia o injusticia. En El Salvador, un gobierno formado por ex guerrilleros libra otra guerra, esta vez contra las bandas de delincuentes y narcotraficantes. Sus métodos represivos se semejan a los de los gobiernos de derecha de la época de la Guerra Civil. Y los pobres siguen atrapados en medio de las balas.

Pidamos a San Oscar Arnulfo Romero que interceda por nosotros para que seamos capaces de imitarlo en su compromiso con el Evangelio y con los más pobres, y que tengamos el valor de enfrentar las consecuencias.